表と裏、その揺れ動き

1869(明治2)年200年余りにわたる鎖国ののち開国した日本。世界の中心たる西欧諸国と対等にある日本をアピールするため、明治政府は西欧の価値観に自らを適合させてゆく欧化政策をとる。劣等扱いをされぬよう、植民地化されぬよう、統治体制はもちろん外観や習慣に至るまであらゆる欧化が急務とされた。たとえば、それまで天皇が単独で応じていた儀式や外国要人との会見にも、西洋式に1872(明治5)年から美子皇后が同席するようになる。加えて服装も、「権力としての列強に日本の『文明』を説明し説得するという国際政治の延長線上」にあった。

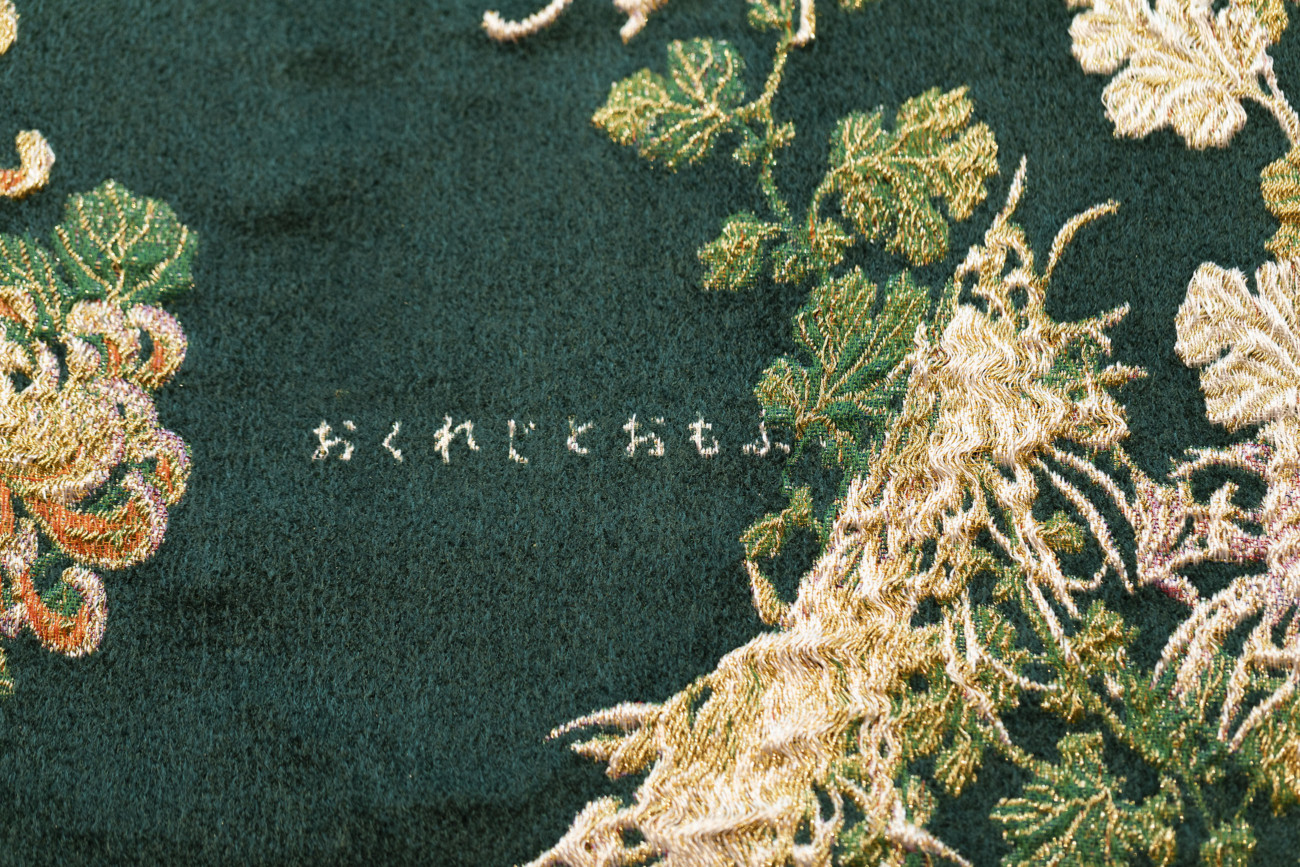

1873(明治6)年、「各国帝王の服制を斟酌して」天皇は断髪をし、西洋式の軍服を正装とした。宮中の女性の服装は十二単の略装といった公家の伝統的な装束だったが、男性の服制更改に10数年遅れて、1886(明治19)年6月23日、宮内大臣であった伊藤博文から婦人服制についての通達が皇族や大臣他に向け出される。皇后は同年7月28日に洋服を着用、同月30日には初めて公の場で洋装を披露する。1887(明治20)年1月17日には皇后から女性の洋装を奨励する「思召書」が内閣各大臣、勅任官、華族に下された。女性の洋装化に頑なに反対した天皇と比べ、「国ノ為メナレハ何ニテモ可到」と述べたという皇后の態度は、わたしたちの目には時の変化を見据えた先進的且つやわらかい「新しいタイプの近代的皇后像」として映る。1883(明治16)年にはすでに欧化政策の一環として、外国からの国賓や外交官との社交場である鹿鳴館が落成しており、のちに鹿鳴館スタイルと呼ばれるような洋装は一部で取り入れられていたが、洋服をまとった皇后の姿は、日本の社会に大きな影響力があったことは疑いない。最も知られている美子皇后の洋服は、おそらく明治末期の新年朝賀に着用したとされる大礼服/マントー・ド・クール(共立女子大学博物館所蔵)だろう。深い緑のビロード地に大中小の菊が見事に刺繍された生地には、すべて国産の素材と技術が用いられているという。それは洋装化にあたり皇后が願ったことでもあった。

時代に翻弄されながらも覚悟を持って自ら進んで変化に応じた美子皇后。手塚は、近代日本の女性の洋装化をめぐり皇后が置かれた状況に思いを馳せ、大礼服のデザインを解体し、ちょうど宮中の洋装化から間もない時期に皇后が詠まれた2首とともに再構成し、テキスタイル博物館テキスタイルラボで重厚感ある織物《親愛なる忘却へ(美子皇后について)》を織り上げた。

「外国のまじらひ広くなるままにおくれじとおもふことぞそひゆく」

(外交が深くなればなるほど、遅れまい、追いかけねばと思う)

「水はうつはにしたがひてそのさまざまになりぬなり」

(水は入る器の形によってさまざまに形を変える)

当時、皇后の心の内はいかがなものだっただろう。この2首の歌は必ずしも、直接欧化政策や洋装化についてのみ言及したものではないが、不安や躊躇、あるいは焦りといった揺れ動く心持をも読み込むこともできる。

正路佐知子(キュレーター、福岡市美術館)

「『自分自身が針と糸になる』—手塚愛子の手法と思考」より抜粋